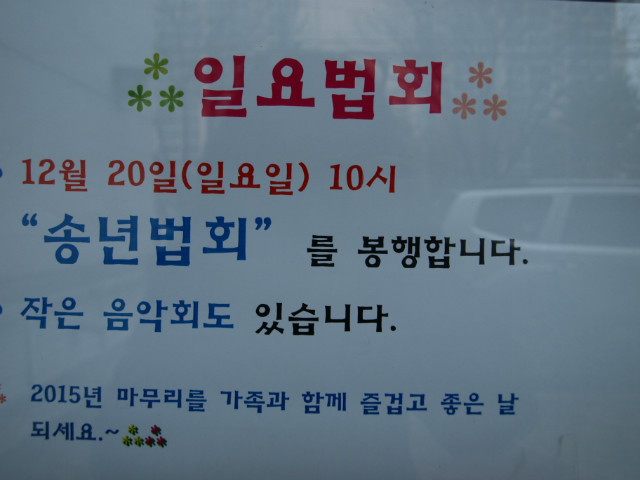

<12월20일(일)> 대한불교조계종 통도사포교원 김해바라밀선원(주지 수담 인해(仁海)스님)에서는 을미년 한 해를 마무리하는 <작은 음악회가 있는 송년법회(일요가족법회)>를 오전 10시에 진행했다. 천공여성중창단에 의해 불.법.승(佛.法.僧) 삼보(三寶)에 귀의(歸依)하는 찬불가(讚佛歌)로 시작해 “내 이제 두 두손모아 전하옵나니/ 시방세계 부처님 우주대광명/ 두 눈 어둔 이내 몸 굽어살피사/ 위없는 대법문을 널리 여소서/ 허공계와 중생계가 다 할지라도/ 오늘 세운 이 서원은 끝없사오니” 보현행원(普賢行願)으로 시작했다.

이어 주지 수담 인해(仁海)스님께 법(法)을 청(請)하는 “덕 높으신 스승님 사좌자에 오르사/ 사자후를 합소서 감로법을 주소서/ 옛 인연을 이어서 새인연을 맺도록/ 대자비를 베푸사 법을 전하옵소서” 청법가(請法歌)를 올렸다. 스님께 3배(三拜)의 예(禮)를 올렸다. 잠시 입정(入靜)이 있은 후 수담 인해(仁海)스님께서는 “반갑습니다”라며 법문(法門)을 펼쳤다. “오늘이 천일(千日) 시작한지 985일째 되는 날이다.

<화엄경(華嚴經) 보현행원(普賢行願)>에서는 수행(修行) 이전에 구(求)하는 마음, 깨치려는 마음, <나>라는 마음을 버리고, 오로지 일체중생(一切衆生)의 이익이 되고 복밭(福田)이 되겠다는 <서원(誓願)>을 세워, <절(拜)>하고, <관(觀)>하고, <사경(寫經)>하는 ‘선립청정원(先立淸淨願) 수습보살행(修習菩薩行)’ 화엄수행(華嚴修行), 보현행원(普賢行願)의 가르침을 먼저 전(傳)하고 있다.

<화엄(華嚴)>은 세계불교(世界佛敎)의 근본적(根本的)인 진리(眞理)로 되어 있는 연기설(緣起說)의 입장에 서서 이 현실(現實)의 현상(現象), 세상차별(世上差別)의 세계(世界)를 체계적으로 설파(說破)한 것이 <화엄(華嚴)의 세계관(世界觀)>이며, 일반적으로는 <중중무진(重重無盡)의 법계연기(法界緣起)>라고도 한다. 이 현상세계(現象世界)는 <법신(法身)>으로서의 <비로자나불(毘盧舍那佛)>이 <현신(顯身)>한 것이다.

따라서 <법계(法界)>라고 하며, 그 법계(法界)에 있어서는 <일미진중(一微塵中)>에다 <전세계(全世界)>를 반영시키고, <일순(一瞬)속에 영원(永遠)을 포함시킨다>는 것처럼 하나를 들면 거기에 <전우주(全宇宙)가 관계>되고 <일체(一切)는 개(個)의 하나 속에 포함>되며, 서로 <주종(主從)>으로 <무한(無限)에 관계(關係)>되고 <융합(融合)>되어 작용(作用)을 주고 받는다.

즉 <일즉일체(一卽一切). 일체즉일(一切卽一)>의 관계(關係)에 있다. 이 <사법계(四法界)>의 양상은 1.차별현상(差別現象)의 <사법계(事法界)> 2.우주(宇宙)의 모든 사물은 진리(眞理)가 현현(顯現)된 것으로 보이는 <이법계(理法界)> 3.모든 현상(現象)과 진리(眞理)는 일체불이(一體不二)의 관계(關係)에 있다는 <이사법계(理事法界)>, 4.현상계(現象界)는 서로 교류(交流)하여 1개와 여러개가 한없이 관계(關係)하고 있다는 <사사무애법계(事事無碍法界)>의 4종류(四種類)로 나뉜다.

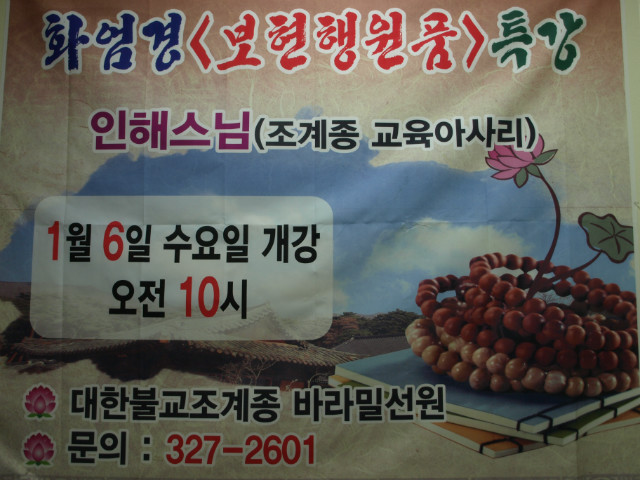

대한불교조계종 통도사포교원 <김해바라밀선원> 주지(住持) 수담 <인해(仁海)스님>께서는 법문(法門)을 통해 “지금 <바라밀선원(波羅蜜禪院)>은 원력(願力)대로 한치의 오차도 없이 잘되어 나가고 있다. 2016년 1월 달부터 <보현행원품(普賢行願品)(화엄경(華嚴經)에서 마지막품)특강>을 하게 된다. 우리 절집안에서 가장 많이 독송(讀誦)하는 경전(經典)들이 몇 가지 있다. <천수경>, <반야심경>, <금강경> 그리고 재(齋) 지낼 때 <아미타경> 독송, 중요한 <독송(讀誦) 3대 경전(經典)>은 <금강경(金剛經), 법화경(法華經)(28품으로 이뤄짐. 관세음보살보문품(觀世音菩薩普門品) 독송(讀誦) 많이한다). 화엄경(華嚴經)(보현행원품(普賢行願品) 독송(讀誦) 많이한다)> 주요 독송(讀誦) 경전(經典)이다.

<화엄경(華嚴經)> 보현행원품(普賢行願品)(별본)은 80화엄, 60화엄, 40화엄 본 중 <39품 입법계품>에서 선재동자(善財童子)가 53선지식(善知識)을 찾아서 구법여행(求法旅行)을 다닌다. <문수보살(文殊菩薩)>로 시작해 마지막에 <미륵보살(彌勒菩薩)>을 50번째 만나면서 그 동안 공부했던 일들을 다 잊어버린다.

그리고 다시 <문수보살(文殊菩薩)>을 만나서 <재발심(再發心)>을 한다. <선재동자(善財童子)>는 제일 마지막에 <보현보살(普賢菩薩)>을 찾아간다. <보현행원품(普賢行願品)>은 선재동자(善財童子)가 <보현보살(普賢菩薩)>을 만나서 하는 <질문(質問)>에 대한 <답변(答辯)> 내용이다.

부처님의 공덕(功德)은 불가사의(不可思議)하다. 미래세(未來世)가 다하더라도 불가사의(不可思議)하다. 부처님의 공덕(功德)의 세계(世界)에 들어가기 위해서는 어떤 것이 가장 중요한가(?) 보현보살(普賢菩薩)이 말하는 열가지 큰 원(願)을 발(發)해서 행원품(行願品)에 어떻게 하면 들어갈까(?)(깨달음에 들어가기 위해서는 <보현행원품(普賢行願品)=해탈계경(解脫戒經)>에 대한 방법(方法), 즉 <보현보살(普賢菩薩) 10대원(十大願)>이 있다.

<행(行),원(願)> 1.<예경제불> (모든 부처님을 예배하고 공경해야한다), 2.<칭찬여래>(칭찬 찬탄해야). 3,<강수공양>널리 공양을 베풀어야한다. 4.<참회업장>(내가 지었던 업장을 소멸한다.), 5.<수희공덕>(남이 하는 수행(정진)을 따라서 기뻐해야한다.), 6.<청정법륜>(부처님께서 한량없는 법문을 설법해 주시기를 청한다), 7.<청불주색>(부처님께서 세상에 오래오래 머무르시기를 원하는 것), 8.<상수불와>(부처님의 말씀(법)을 배움을 따라 배우겠다.), 9.<항수중생원>항상 중생들을 수선(잘 따르겠습니다. 잘 이끌어 가겠습니다.)하겠습니다. 10.<보계회향>(지금까지 지었던 모든 공덕(功德)을 중생(衆生)들에게 회향(廻向)하겠습니다.)

<보현보살(普賢菩薩)>께서 행원(行願)을 설명(說明)하고 난 후, <선재동자(善財童子)>에게 설(說)한다. “10대원(十大願)을 항상 지니고 따라라.” 이 십대원(十大願)을 행(行)하고 나면 어떠한 공덕(功德)이 실질적(實質的)으로 이뤄지는가(?) 나타나는가(?) 모든 중생(衆生)들이 <성숙(成熟)>해지고 모든 중생(衆生)이 <이익(利益)>을 얻고 ‘달이 구름에서 벗겨가듯이 모든 <업장(業障)>들이 <소멸(消滅)>된다.’ 이 <보현행원(普賢行願)>을 믿고 <실천(實踐)>하면 <무상보리(無上菩提)>, 즉 성불(成佛)할 수 있다. 깨달음에 이를 수 있다.

우리가 가장 자주 접하는 <4대보살>은 <문수보살(文殊菩薩)>의 지혜(智慧)의 <눈>, <관세음보살(觀世音菩薩)>의 자비(慈悲)로운 천수보살(千手菩薩)의 <손>, <지장보살(地藏菩薩)>의 어머니의 모정(母情)과 같은 애뜻한 마음, 특별한 <비(悲)>, <보현보살(普賢菩薩)>의 <발(足)>을 뜻한다. 이것이 <행원(行願)>이다. <원(願)>을 가지고 <행(行)>한다. <행원(行願)>이라는 것은 몸소 실행(實行)하는 것 <신행(身行)>이다. 원(願)이라는 것은 마음으로 원(願)하는 것 <심원(心願)>이다. <신행(身行)>과 <심원(心願)>의 끝자만 따서 <행원(行願)>이라 한다. 내가 하는 작은 일이든 큰 일이든 <원력(願力)>을 갖고 실질적(實質的)으로 <공덕(功德)>을 닦으면서 <노력(努力)>하고 <실행(實行)>하는 것이다.(行願)

<행(行)>과 <원력(願力)>의 밑바탕에는 <신심(信心)>이 바탕돼야 한다. <신심(信心)>이 없으면 <신행(身行)>과 <심원(心願)>은 없다. <신심(信心)>이 <심원(心願)>을 실천(實踐)되게 하는 것이다. <신심(信心)>과 <신행(身行)>은 불가분(不可分)의 관계다. 첫째는 <신심(信心)>이다. 행(行)과 원(願)은 <신심(信心)>이 바탕돼야 한다. <신심(信心)>이 <행원(行願)>으로 <실천(實踐)>되는 것이다. <신심(信心)>은 믿는 마음이다.

흔들림이 없는 <결정(決定)>된 마음이다. <안정(安定)>된 마음이다. 첫째 <인과(因果)>를 믿는다. 둘째는 <불성(佛性)>을 믿는다. <인과(因果)>는 <자업자득(自業自得)의 결과물(結果物)> 자신의 몸 상태다. 내가 뿌린대로 거두는 <자업자득(自業自得)>이다. 내가 뿌린대로 받는다.(자업자득(自業自得) 제일 먼저 몸 상태를 보면 안다.(자업자득(自業自得)의 결과물(結果物)이다. 인과(因果). 몸상태) 내가 생각하고 지은대로 거두는 것이다. 내가 어떻게 살아왔는가(?)에 따라서 내 <인상(印象)>이 바뀌고, 내가 어떻게 생각하고 행동(行動)했는가(?)에 따라서 <내 몸> 상태가 나온다.

<신(身).구(口).의(意) 삼업(三業.입, 몸, 마음)에 의지작용(意志作用)이 들어가면 흔적과 자취로서의 에너지를 남긴다.(12연기설(十二緣起說)> 이 자업자득(自業自得)을 제대로 믿고 이해(理解)를 하면 이것을 <신심(信心)>이 있는 사람이다. <신심(信心)>은 <인과(因果)>를 믿는 것이다. 이 세상(世上)에 아주 뛰어나고 훌륭한 <성인(聖人)>들은 자연스럽게 <인과(因果)의 법칙(法則)>, 즉 <자업자득(自業自得)의 이치(理致)>를 아는 사람들이다. 아주 크게 <성공(成功)>한 사람들은 <자기가 실패(失敗)를 하면 다 이것이 <내 업(業)> 때문이구나.

내가 너무 잘되면 이것 또한 남의 <덕분(德分)>이구나>라고 생각할 수 있는 마음을 가진 사람들은 <자업자득(自業自得)>을 믿고 <신심(信心)을 이해(理解)>하는 사람들이다. <업(業)>이 바뀌어야 <세상(世上)>도 바뀐다.> 모든 것은 자업자득(自業自得)이다. 나의 인과(因果)에 의해서 세상(世上)은 보이고, 내 업(業)의 소치(所致)로 보고 듣는다. 나의 <인과(因果)>에 의해서 지은 만큼 보이는 것, 들은 만큼 들리는 것, 내가 한 만큼 받는 것이다. <업(業)의 소치(所致)> 즉 <업(業)의 결과물(結果物)>이다. 내 <업(業)>에 의해서 이뤄지는 <인과(因果)>다. 나와 상관없이 무엇이 이뤄진다 생각해서는 안된다.

<다라니경(陀羅尼經)>의 <원효(元曉)스님 ‘촉루(??)’>는 원효(元曉)스님께서 의상(義湘)스님과 함께 당(唐)나라 유학(留學)길에 올랐으나 혼자 다시 신라(新羅)로 되돌아왔다. 원효(元曉)스님께서 밤 늦게 목이 말라서 옆에 있는 물을 아주 달게 마셨다. 아침에 일어나보니 그 물은 <촉루(??)>, 해골물 이었다. 원효(元曉)스님께서는 구역질(嘔逆疾)을 하면서 깨달았다. <마음으로부터 모든 것이 일어나고 마음으로부터 모든 것이 사라진다.> <삼계유식(三界唯識)>이요. <만법유식(萬法唯識)>이다. 삼계(三界)는 오직 내 마음의 작용(作用)에 의해서 이뤄지더라. 모든 것이 마음밖에 따로 부처가 없더라. 어찌 다른 곳에서 부처를 찾겠는가(?)

그러므로 모든 것은 <유심(唯心)>, 마음의 작용(作用)이다. 모든 것은 <유심소연(唯心所緣)>이다. 모든 것은 마음에 의해서 나타나는 것이다. 첫 번째 <인과(因果)의 법칙(法則)>을 믿는 것이 첫 번째 <신심(信心)>이다. 두 번째는 <불성(佛性)>을 믿는 것이다. <불성(佛性)>은 <열반경(涅槃經)>에서는 <일체중생(一切衆生) 개유불성(皆有佛性) 개당작불(皆當作佛)>이라 해서, 모든 사람들은 부처가 될 <성품(性品)>을 가지고 있다. 부처가 될 <불종자(佛種子)> 즉 <씨앗>을 가지고 있다. 마땅히 부처가 된다.<불성(佛性)>

불성(佛性.법성(法性)의 특징은 법(法)의 성품(性品)은 원융(圓融)해서 두가지 모양이 없다. 평등(平等)하다. 일진법계다. 의상조사(義湘祖師) <법성게(法性偈)>에서는 <법성원융무이상(法性圓融無二相)>, 법성(法性)의 성품(性品)은 둘이 없다. 두가지 모양이 없다. 평등(平等)하다. 우리의 본성(本性)이라는 것은 불성(佛性), 법성(法性)이 서로 잘 섞여 <융화(融和)>해서 두 가지의 모습이 아니다. 그렇다고 해서 하나라고 하면 안된다. 쉽게 표현하면 <평등(平等)>하다. 시간적(時間的)으로나 공간적(空間的)으로 <원융(圓融).하고 또는 <무이상(無二相)>이다. 시간적(時間的)으로는 <일념즉시 무량겁(一念卽是 無量劫)>, 공간적(空間的)으로는 <일즉일체 다즉일(一卽一切 多卽一)>이라했다. 원융무위(圓融無二)라는 말은 일념(一念)이 곧 무량(無量)하다. 공간적(空間的) 개념(槪念)으로는 ‘하나가 곧 다’다.

<화엄경(華嚴經)>에서는 <불성(佛性)>을 <법성(法性)> 즉 <생명(生命)의 근원(根源)>, <우주현상(宇宙現象)의 본질(本質).(본성)本性)>, <존재(存在)의 핵심(核心)>, 또는 <진성(眞性.참다운 본성(本性)>이라 표현(表現)한다.

<첫째> 불성(佛性)의 특징은 <원융(圓融)>이다.

<둘째> <청정성(淸淨性)>이다.<육조단경(六朝壇經)>에서는, <반야(般若)>다. 금강반야바라밀(金剛般若波羅蜜), 육조단경(六朝壇經)의 마하반야바라밀(摩訶般若波羅蜜), <반야(般若)>가 곧 <청정성(淸淨性)>이다. ‘반야심경(般若心經)’의 <불생불멸(不生不滅)>, 생(生)도 없고 멸(滅)도 없다, <부증불감(不增不減)>, 늘어나지도 않고 줄어들지도 않는다. <불구부정(不垢不淨)>, 깨끗하지도 않고 더럽지도 않다. <불성(佛性)>은 <청정성(淸淨性)>이다. <반야(般若)>다. <반야(般若)>는 태어나도 태어난 것이 아니다. 죽어도 죽은 것이 아니다. 온데도 없고 간데도 없다. 아침에 해가 뜨면 풀잎에 있던 이슬이 다 어디로 갔을까(?) 아침 이슬과 같다.(초로(草露))

<셋째> 불성(佛性)의 기능(機能)은 <역동성(逆動性)>이다. <불성(佛性)>의 <역동성(逆動性)>은 <원력(願力)>이다. <원력(願力)>이란 것은 <서원(誓願)> 또는 <원(願)>을 세우므로서 생기는 <힘>과 <작용>을 <원력(願力)>이라 한다. <원(願)>을 세워서 <정진(精進)>하므로 인해서 나오는 <힘>, 이것을 <원력(願力)>이라 한다. <보살(菩薩)>들의 <계(戒)>에서는 <본원(本願)(지장보살본원경(地藏菩薩本願經)> 또는 <인원(因願)>이라 표현(表現)한다. 또는 <대승불교(大乘佛敎)>의 <사상(思想)>에서 가장 중요한 것, <보살도정신(菩薩道精神)>, 이 <원력(願力)>은 <자리이타(自利利他)>를 항상 가지고 있다.

‘자기(自己)뿐만 아니라 모든 중생(衆生)들에게도’....그래서 나온 것이 <대승불교(大乘佛敎)>의 <이념(理念)>인 <상구보리(上求菩提) 하화중생(下化衆生)>이다. <보살도정신(菩薩道精神)>이 좀더 구체적인 실천(實踐)으로 나온것이 우리가 <법회(法會)> 끝날 때 부르는 <사홍서원(四弘誓願)>이다. <중생을 다 건지오리다/ 번뇌를 다 끊어오리다/ 법문을 다 외우오리다/.......>우리들은 살아감에 있어서 <원력(願力)>을 가지고 살아야 한다.

<중생(衆生)>은 <업생(業生)>이라 한다. 업(業)을 전생(前生)으로 지어서 연기(緣起)에 의해서 <업감연기설(業減緣起說)> 즉 <업(業)>으로 태어나지만.....<보살(菩薩)>들은 <원생(願生)>이다. <원력(願力)>으로 나오신 분들이다. 우리가 비록 <업보(業報)>로 태어났지만 <원력(願力)>을 가지고 사는 삶, <보살(菩薩)>의 삶을 살아야 한다. 그 마음을 크게 갖는다고 해서 돈 드는게 아니다. 그 마음을 크게 가질수록 내 마음의 그릇이 크게 되어서 마치 <관세음보살(觀世音菩薩)>처럼 또는 <보현보살(普賢菩薩)>처럼 마음이 크게 되어서 모든 사람들을 안고 사랑해 줄 수 있는 것이다. 그래서 우리는 <원력(願力)>을 가지고 살아야 한다. 그런데 우리 사람들은 <원력(願力)>과 자기가 일으키는 마음이 <원력(願力)>인지 <욕심(慾心)>인지 구분을 잘 못하는 경우가 있다.

<원력(願力)>과 <욕심(慾心)>의 가장 큰 차이, 세 가지를 만들어 봤다. 첫째 <원력(願力)>을 가진 사람은 ‘나’라는 <존재(存在)>를 드러내지 않는다. <욕심(慾心)>으로 살아가는 사람은 ‘내’가 있다. ‘내’가 무엇을 했다. ‘내’가 들어가고....<보살(菩薩)>로 살아가야겠다는 <원력(願力)>의 삶을 살아가야겠다는 사람은 ‘나’를 안드러낸다. 여러분들의 <행동(行動)> 하나하나에서 <원력(願力)>을 갖고 살아가는 것을 <행원(行願)>이라 한다. 여러분들이 하는 <행동(行動)>에서 ‘내’가 들어 가 있는가(?) ‘내’가 들어 있지 않은가(?)를 먼저 보면 ‘내’가 <욕심(慾心)>으로 살아간다. <원력(願力)>으로 살아간다라는 것을 알 수 있다.

<원력(願力)>으로 살아가는 사람들은 ‘내’가 하고 있는 이 잘 풀리는 이런 모든 일들이, ‘내’가 하고 있는 이런 일들이, 모든 <행동(行動)>이 부처님이 하고 있는 일인가(?) 일들이 부처님이 하고 있는 일이구나. 부처님께서 해주시는 것이구나. ‘내’가 뭔가 잘 될 때, 잘 풀릴 때, 무슨 일을 할 때, ‘내’ 삶이 이 일들이 ‘내’가 잘나서 하는 ‘내’가 열심히 해서 잘 되는 것이구나(!)라고 생각하는 <삶>들은 <욕심(慾心)>으로 살아가는 사람들이다.

<현재(現在) 김해바라밀선원(金海波羅蜜禪院)>은 아주 아름다운 곳에 터를 잡아서 내년 봄부터 공사(工事), 불사(佛事)를 시작(始作) 하려한다. 땅을 구입한지 얼마되지도 않았는데 땅 값이 올라 내가 지금 땅부자가 됐다. 그게 내가 했다고 전혀 생각하지 않는다. 2년 기도(祈禱) <회향(廻向)>하고 난 뒤, 부처님의 <가피(加被)>가 와서 나가서 땅을 <구입(購入)>했다.

내가 잘 나서 잘났다하면 <원력(願力)>으로 사는 것이 아니다. 요즘 부처님께 <욕심(慾心)> 내지 않게 해주세요(!)라고 <기도(祈禱)>한다.

‘내’가 하고 있는 모든 일들이 ‘부처님’이 하고 계신다. <욕심(慾心)>으로 사는 사람들은 항상 <의존적(依存的)>인 삶을 산다. 부처님께 매달리는 사람들이다. <원력(願力)>을 바라면 매달리지 않는다. <원력(願力)>의 삶, 적극적인 삶을 산다. 적극적인 마음으로 바뀐다. 수 많은 사람들을 만난다. 하나 하나에 <원(願)>을 담아서 살라. 항상 <원력(願力)>의 삶을 살라. <원력(願力)>을 담아서 <행원(行願)>의 삶을 살아가라.

<12월 22일(화)> <동지맞이 관음기도(7일간)입재> 및 <소원성취진언 및 2016 달력 선물>

<12월 25일(금)> <보름찬불가 법회 열려.....>